汽车人转型,场景库构建和用户体验评测了解下?产品经理必备(汽车场景布置)

传统技术型汽车人,想转到三电或自动驾驶,成为汽车产品经理是比较可行的一条路径,作为产品经理的必备工具,近期和行业专家探讨以及学习了有关场景库构建、用户体验评价体系、人机交互设计等问题,有了新的思考,这里进行整理和分享。

场景库构建步骤

第一步,对用户的场景进行分类和识别,有多种分类方法,既可以按照整车生命周期的用车场景,从用户接触车、购车、到用车体验,一直再到维修售后等全生命周期的旅程;也可以按照用户日常生活历程,从出发、驾驶、停车、离开车来进行划分,还可以根据用户目的和使用频次,划分为上下班、接送上学、购物、交友、旅游、补能等主场景。

第二步,将这些主场景进一步细化,分解为众多子场景,之后从不同的维度对子场景进行约束,约束的维度也有很多,例如从人(出行参与者等)、车(离车距离、车辆状态等)、环境(天气等),约束的维度越多,场景就会更加的细化,同时变量也越多,工作量也就越大。

第三步,在每一个细分场景下,以时间为主线,仔细拆分用户的动作,拆分出用户的任务,从任务出发,可以得到功能需求(Feature);与此同时,还可以将用户触点颗粒化,找到触点零件,进一步细分形成用户的交互要素。

基于用户体验的评价体系

有了场景库,有了功能需求,以及交互要素,就可以进行用户体验的评测。

用户体验是当前行业谈得比较多的,但每个人理解以及实施方法上都有很大区别,而且还存在很大的误区,需要用相关理论和科学设计方法去支撑。

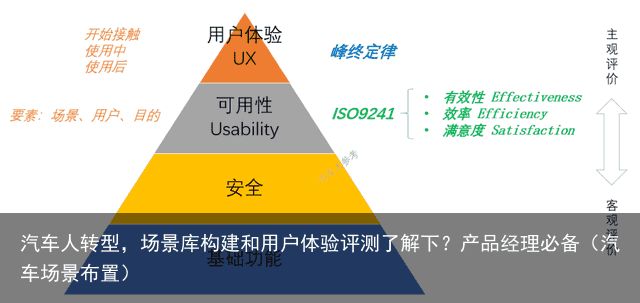

如下图为用户体验的评测框架,最底层是从场景库得到的用户基础功能需求,如开关车门、充电等等。

在基础功能上,首先要满足安全的要求,特别是针对于自动驾驶等场景,随着场景库不断完善以及数据的积累,这两个层级基本都会同质化。

真正能体现出差异的,能与车企独特的品牌和用户有关的是上面两个层级,它们直接体现了汽车各条线产品经理水平的高低。

可用性,根据ISO 9241标准,指的是在特定的使用场景下,产品为特定用户用于特定目的时所提供的有效性、效率和满意度的程度,包含了场景、用户、目的三个要素。

用户是区别不同品牌最重要的指标,可以通过“大五人格量表”(NEO人格量表)来约束,可以和文化和价值挂钩,而且一般都比较稳定的维度。

有效性、效率、满意度这三个维度是可以量化的,通过传感器对表情、动作、语音等进行客观数据采集,实现对每一个功能的量化评价。

设计峰值体验MOT

评价体系的最上层才是用户体验,也就是只有满足了基础功能、安全、较好的可用性,才能到用户体验,而针对于评价也更多是主观的(访谈问卷等)。

用户体验虽然比较主观,但也可以进一步分解为开始接触汽车产品时候、用车过程中和使用后回忆的体验。互联网思维对汽车来说还是舶来品,往往关注的和极力打造的是接触产品时给用户带来的尖叫点“Wow Point”(能驱动用户买车)。

但是,在一段时间过后(例如一周之后),这个体验就会淡化,只有到用车过程中体验真正价值才会体现,这才是用户“愿意买单的价值”(驱动用户留存)。

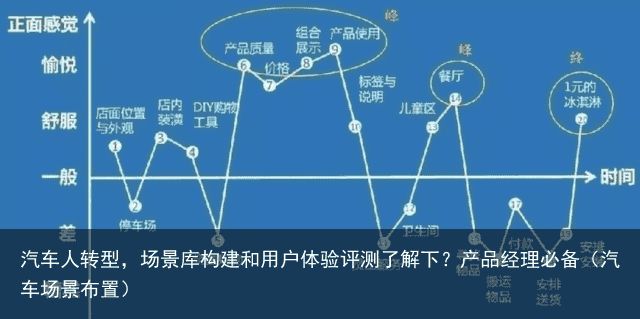

进一步可以参考“峰终定律”,只有特别好或特别糟糕的时刻以及结束的时刻才容易被用户记住,用户对汽车的的体验,往往决定于正向或负向的峰值和结束时的感觉,而不是平均值。

体验记忆无论是好的不好的,感受最深的那刻将会定性用户对这次体验的主观感觉,这里的“峰”与“终”,其实这就是所谓的“关键时刻MOT”。

因此,需要打造在使用过程中的峰值体验,根据行为设计学的模型,又可以从“欣喜、认知、荣耀、连接”四个维度去创造超越预期的感受。

汽车人参考总结

场景库本质上来说是产品经理设计产品的基础工具,不必要过于复杂,最终还要落地,有了场景库,在基础功能的基础上进行差异化拓展,形成独特的体验设计和评测。

需要指出的是,当前用户体验评测都是现有产品,特别是采用对标分析,考虑到汽车开发周期一般2到3年,都是之前的体验,因此需要考虑更多的是未来用户的需求,通过引入虚拟场景,基于技术趋势、社会变化、文化价值变化,预设前提,再进行评测。

本文为汽车人参考的第354篇原创文章,如果您觉得文章不错,“推荐和关注”是对我最大的支持。

举报/反馈